猫と暮らしていると、「なんでこんなに嫌がるの?」と思うことがありませんか?実は、猫には人間とは全く違う感覚や本能があり、私たちが何気なく行っている行動が、愛猫にとって大きなストレスになっていることがあります。

猫は元々単独行動を好む動物で、警戒心が強く、環境の変化に敏感です。そのため、人間にとっては些細なことでも、猫にとっては恐怖や不安を感じる原因となってしまうのです。特に室内で飼われている猫は、逃げ場が限られているため、ストレスを感じやすい環境にあります。

このガイドでは、猫が特に嫌がる10の行動や状況について、その理由と対処法を詳しく解説します。愛猫の気持ちを理解し、お互いにストレスフリーな生活を送るためのヒントが満載です。猫の行動学や動物心理学の観点から、科学的根拠に基づいた情報をお届けしますので、きっと愛猫との関係がより良くなるはずです。

1. 大きな音を立てること

猫が最も嫌がることの一つが、予期しない大きな音です。掃除機の音、ドライヤーの音、雷の音、工事の音など、日常生活には猫にとってストレスとなる音がたくさんあります。なぜ猫がこれほど音に敏感なのでしょうか?

猫の聴覚は人間の約3倍も優れており、20Hz~65,000Hzという広い周波数帯域の音を聞き取ることができます。特に高音域に敏感で、獲物となる小動物の鳴き声や動きを察知するために進化した能力です。しかし、この優れた聴覚が、現代の生活環境では逆にストレスの原因となってしまいます。

大きな音に対する猫の反応は、野生時代の本能に基づいています。突然の大きな音は捕食者の接近や危険を意味していたため、猫は本能的に「逃げる」「隠れる」「固まる」といった反応を示します。室内飼いの猫でも、この本能は変わりません。

対処法としては、まず音の発生源を把握し、可能な限り音を小さくしたり、猫がいない時間帯に音の出る作業を行うことです。掃除機をかける際は事前に猫を別の部屋に移動させる、テレビやオーディオの音量を適度に調整するなど、配慮が必要です。また、猫が隠れられる静かな場所を確保しておくことも重要です。音に慣れさせる場合は、小さな音から徐々に慣らしていく脱感作療法が効果的ですが、急に大きな音を聞かせるのは逆効果です。

2. 強制的に抱っこすること

「猫は抱っこが好き」というイメージを持つ人も多いですが、実際には多くの猫が強制的な抱っこを嫌がります。特に、猫の意思を無視して無理やり抱き上げることは、猫にとって大きなストレスとなります。

猫が抱っこを嫌がる理由は、主に「拘束感」と「高さへの不安」にあります。猫は本来、自分の意思で行動することを好む動物です。抱っこされることで自由が奪われ、逃げ場がなくなることに強い不安を感じます。また、地面から離されることで、いざという時にすぐに逃げられないという本能的な恐怖も感じているのです。

さらに、抱っこの仕方が間違っていると、猫は身体的な不快感も感じます。脇の下だけを持って持ち上げる、お腹を圧迫する、足がぶらぶらした状態で支えるなどは、猫にとって非常に不快で不安定な状態です。

正しい抱っこの方法は、まず猫が抱っこされる気分かどうかを確認することから始まります。猫が近づいてきたり、膝の上に乗ってきたりした時が抱っこのチャンスです。抱き上げる際は、一方の手で胸の下を支え、もう一方の手でお尻を支えるようにします。猫の身体をしっかりと支え、安定感を与えることが重要です。猫が嫌がったらすぐに下ろし、無理強いは絶対にしません。日頃から猫との信頼関係を築き、猫が安心できる環境を作ることで、徐々に抱っこを受け入れてくれるようになります。

3. 水に関すること

「猫は水が嫌い」というのは有名な話ですが、なぜ多くの猫が水を嫌うのでしょうか?その理由は、猫の進化の歴史と身体的特徴にあります。猫の祖先は乾燥した砂漠地帯で生活していたため、水との接触機会が限られていました。そのため、水に対する恐怖心や嫌悪感が遺伝的に受け継がれているのです。

猫の被毛は水を弾く構造になっておらず、一度濡れると乾くまでに時間がかかります。濡れた状態では体温が奪われやすく、動きも鈍くなるため、野生の猫にとって水に濡れることは生命の危険につながりました。また、猫は非常にきれい好きな動物で、自分で毛づくろいをして清潔を保っているため、人間が思うほど頻繁にお風呂に入る必要がありません。

さらに、水の音や感触、匂いも猫にとってストレスの原因となります。シャワーの音は猫にとって非常に大きく聞こえ、恐怖を感じさせます。水の冷たさや温かさの感覚も、人間とは異なるため、適温だと思っても猫には不快な場合があります。

どうしても猫をお風呂に入れる必要がある場合は、事前の準備が重要です。お風呂場を暖かくし、滑り止めマットを敷いて猫が安定して立てるようにします。水温は37~38度程度のぬるま湯にし、水圧は弱めに設定します。猫用のシャンプーを使用し、手早く洗って素早く乾かすことが大切です。無理強いは絶対にせず、猫が極度に嫌がる場合は濡れタオルで拭く程度にとどめましょう。普段から水に慣れさせたい場合は、浅い洗面器に少量の水を入れて、おやつを使いながら徐々に慣らしていく方法が効果的です。

4. 環境の急激な変化

猫は変化を非常に嫌う動物として知られています。引っ越し、模様替え、新しい家具の設置、家族構成の変化など、環境の急激な変化は猫にとって大きなストレス要因となります。なぜ猫はこれほど変化を嫌うのでしょうか?

猫は縄張り意識が強く、自分のテリトリーを把握し、安全な場所として認識することで安心感を得ています。環境が変わると、これまで安全だと思っていた場所が変化し、新たな危険がないかを再確認する必要が生じます。これは猫にとって非常にエネルギーを消耗する作業で、強いストレスを感じさせます。

また、猫は嗅覚も非常に発達しており、匂いによって環境を認識しています。新しい家具や引っ越し先には見慣れない匂いがあり、これも猫の不安を増大させる要因となります。さらに、猫は習慣を重視する動物で、決まった場所で食事をし、決まった場所で休むことを好みます。環境の変化により、これらの習慣が乱れることも大きなストレスとなります。

環境変化による猫のストレス反応には、食欲不振、隠れる行動の増加、過度の毛づくろい、不適切な場所での排泄、攻撃的な行動などがあります。これらの症状が長期間続くと、猫の健康に深刻な影響を与える可能性があります。

環境変化によるストレスを軽減するためには、変化を段階的に行うことが重要です。模様替えをする際は、一度にすべてを変えるのではなく、少しずつ変更していきます。引っ越しの場合は、慣れ親しんだ毛布やおもちゃを新しい環境に持参し、猫が安心できるアイテムを用意します。新しい環境では、まず一つの部屋から慣れさせ、徐々に行動範囲を広げていくことが効果的です。また、フェロモン製品を使用することで、猫の不安を和らげることもできます。変化の前後は特に猫の様子を注意深く観察し、必要に応じて獣医師に相談することも大切です。

5. 知らない人との接触

多くの猫は知らない人に対して警戒心を示し、接触を避けようとします。これは猫の本能的な行動で、野生時代から受け継がれた重要な生存戦略です。猫にとって見知らぬ人間は潜在的な脅威として認識され、安全が確認されるまでは距離を保とうとするのです。

猫の社会化期は生後2~7週間頃で、この時期に多様な人間や環境に触れることで、成猫になってからの社交性が決まります。この時期に十分な社会化が行われなかった猫は、成猫になってから知らない人に対してより強い警戒心を示す傾向があります。また、過去にトラウマ的な体験をした猫は、特定のタイプの人(男性、子ども、大きな声を出す人など)に対してより強い恐怖を感じることがあります。

知らない人が来た時の猫の典型的な反応には、隠れる、高い場所に避難する、固まって動かない、毛を逆立てる、威嚇するなどがあります。これらは すべて猫なりの防御反応で、決して飼い主に対する反抗ではありません。

来客がある際は、猫に無理に接触させようとせず、猫が自分で判断できる環境を作ることが大切です。来客には猫を触ろうとしたり、大きな声で話しかけたりしないよう事前にお願いしておきましょう。猫が隠れられる安全な場所を確保し、必要に応じて別の部屋に避難させることも重要です。来客に慣れさせたい場合は、まずは来客に猫のおやつを与えてもらい、良い印象を与えることから始めます。無理強いは絶対にせず、猫のペースに合わせて徐々に慣らしていくことが成功の鍵です。また、定期的に来る人(配達員、工事業者など)については、可能な限り猫が慣れるまで接触を避け、ストレスを最小限に抑える配慮が必要です。

6. しつこく触ること

猫好きの人に多いのが、可愛さのあまり猫をしつこく触ってしまうことです。しかし、猫には人間とは異なるスキンシップの許容範囲があり、過度な接触は大きなストレスとなります。特に、猫が嫌がっているサインを見逃して触り続けることは、猫との信頼関係を損なう原因となります。

猫が触られることを嫌がる理由の一つは、身体的な敏感さです。猫の皮膚は人間よりもはるかに敏感で、特に背中、お腹、尻尾、足先などは触覚が鋭い部位です。これらの部位を長時間触られることは、猫にとって不快感や痛みを感じることがあります。また、猫は自分のペースでスキンシップを楽しみたい動物で、人間のペースで一方的に触られることにストレスを感じます。

過度なスキンシップに対する猫の警告サインには、尻尾をバタバタと振る、耳を後ろに倒す、瞳孔が拡大する、鳴き声を出す、身体を硬直させるなどがあります。さらにエスカレートすると、引っかく、噛む、逃げるといった行動に出ます。これらのサインを見逃すと、猫は人間との接触自体を嫌がるようになってしまいます。

猫が触られて嫌がりやすい部位には、お腹、足先、尻尾の先、後ろ足の付け根などがあります。これらの部位は猫にとって急所であり、野生では捕食者に攻撃されやすい場所でもあります。そのため、本能的に触られることを嫌がるのです。

適切なスキンシップのためには、まず猫が触られたがっているかどうかを確認することが重要です。猫から近づいてきた時、ゴロゴロと喉を鳴らしている時、身体をこすりつけてきた時などがスキンシップのチャンスです。触る部位は、頭、首の下、耳の後ろなど、猫が好む場所から始めます。猫の反応を常に観察し、嫌がるサインが見えたらすぐに手を離すことが大切です。短時間で満足感を与え、猫が「もっと触って欲しい」と思うくらいで止めることで、次回のスキンシップも楽しめるようになります。

7. じっと見つめること

人間にとって愛情表現の一つである「見つめる」行為も、猫にとっては時として脅威と感じられることがあります。特に、長時間じっと見つめることは、猫の世界では敵対的な行動として解釈される場合があります。

野生の世界では、捕食者が獲物を狙う時や、動物同士が威嚇し合う時に相手をじっと見つめます。そのため、猫は本能的に長時間の視線を「脅威」として認識する傾向があります。特に、目を細めずに大きく見開いた状態で見つめることは、猫にとって非常に威圧的に感じられます。

また、猫は人間ほど目を使ったコミュニケーションを重視しません。猫同士では、むしろ目を合わせないことが平和的な関係を示すサインとされています。信頼している相手に対しては、ゆっくりとまばたきをしたり、目をそらしたりすることで親愛の情を示します。

人間がじっと見つめることで猫が感じるストレスは、個体差がありますが、警戒心の強い猫や、まだ十分に信頼関係が築けていない猫では特に顕著に現れます。症状としては、目をそらす、身体を低くする、後ずさりする、隠れる、攻撃的になるなどがあります。

猫との良好な関係を築くためには、人間側もコミュニケーション方法を調整する必要があります。猫を見る時は、長時間じっと見つめるのではなく、時々目をそらしたり、ゆっくりとまばたきをしたりします。これは猫の世界では「敵意がない」「安心している」というサインになります。また、猫が目をそらした時は、無理に視線を合わせようとせず、猫のペースに合わせることが重要です。信頼関係が深まってくると、猫の方から目を合わせてくれるようになり、時にはゆっくりとまばたきをして愛情を示してくれるでしょう。8. 嫌いな匂い

猫の嗅覚は人間の数万倍も優れており、私たちが気づかないような微細な匂いも敏感に察知します。そのため、人間には心地よい匂いでも、猫にとっては非常に不快で、時には有害な匂いとなることがあります。猫が嫌う匂いを理解することは、快適な住環境を作る上で非常に重要です。

猫が特に嫌う匂いには、柑橘系の香り(レモン、オレンジ、グレープフルーツなど)、ミント系のハーブ、酢、アルコール系の匂い、強い香水や芳香剤、タバコの匂いなどがあります。これらの匂いは猫にとって刺激が強すぎたり、本能的に危険を感じさせる要素があったりします。

特に注意が必要なのは、エッセンシャルオイルや強い芳香剤です。人間がリラックス効果を求めて使用するアロマオイルの中には、猫にとって有毒な成分を含むものがあります。ティーツリーオイル、ユーカリオイル、ペパーミントオイルなどは、猫の肝臓で分解できない成分を含んでおり、中毒症状を引き起こす可能性があります。

また、掃除用品の匂いも猫にとってはストレス要因となります。塩素系漂白剤、アンモニア系洗剤、強力な除菌スプレーなどの化学的な匂いは、猫の敏感な鼻腔を刺激し、呼吸器系に悪影響を与える可能性があります。

猫の嫌いな匂いを避けるためには、まず家庭内で使用する製品の見直しが必要です。芳香剤は無香料のものを選ぶか、猫が近づかない場所でのみ使用します。掃除の際は、猫を別の部屋に移動させ、十分に換気を行ってから猫を戻します。アロマオイルの使用は控えるか、猫にとって安全な成分のみを使用し、猫が立ち入らない部屋で少量使用に留めます。また、来客が強い香水をつけている場合なども、猫がストレスを感じる可能性があることを理解し、可能な限り配慮することが大切です。猫が特定の匂いに対して強い拒否反応を示す場合は、その匂いの使用を中止し、必要に応じて獣医師に相談することをお勧めします。

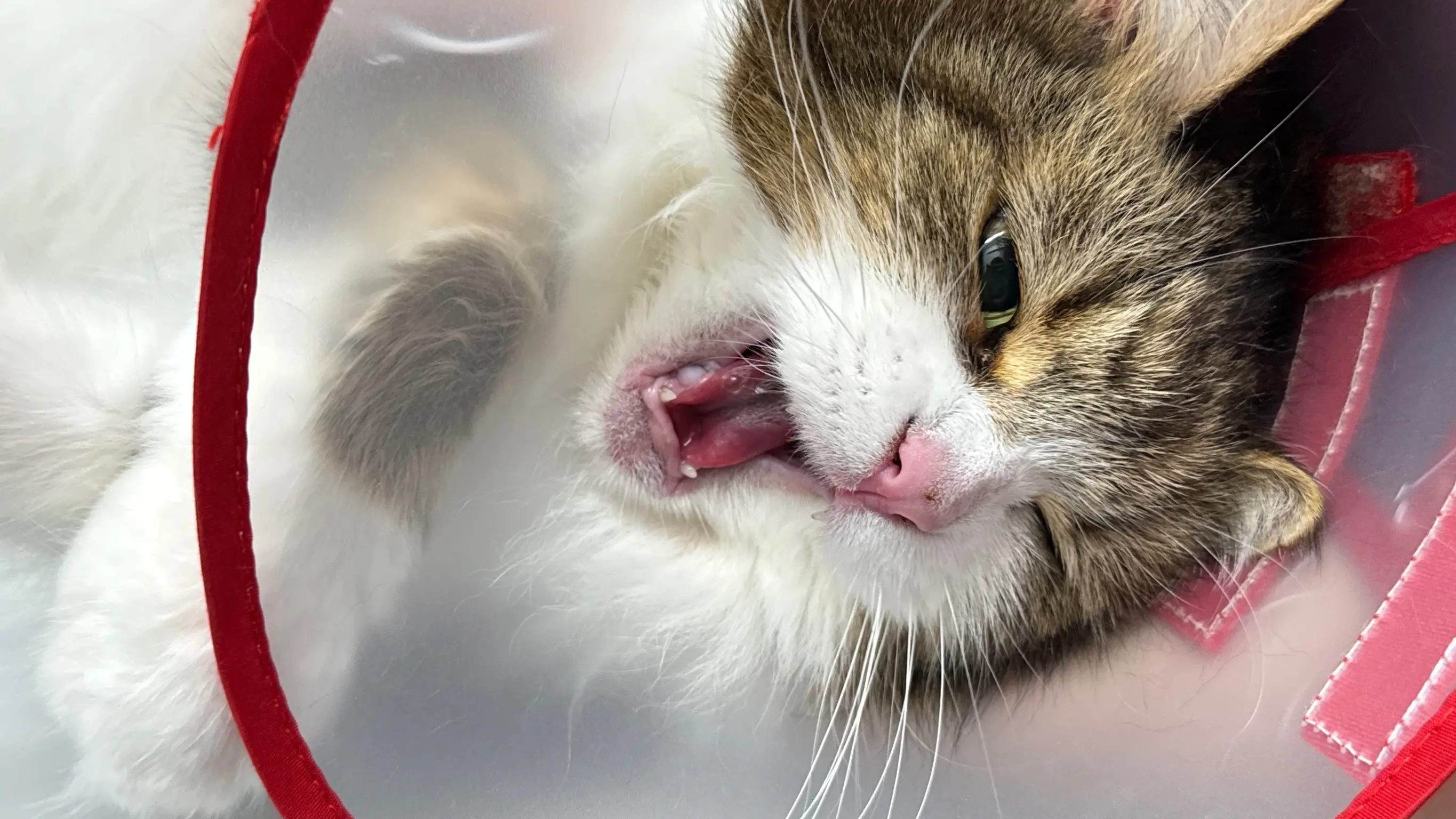

9. 無理やりキャリーに入れること

動物病院への通院や引っ越しの際に必要となるキャリーケースですが、多くの猫がキャリーに入ることを極度に嫌がります。キャリーを見ただけで隠れてしまう猫も少なくありません。この反応は、キャリーに対する負のイメージが強く刻み込まれているためです。

猫がキャリーを嫌がる主な理由は、「拘束感」「未知への恐怖」「過去の嫌な記憶」の三つです。狭いスペースに閉じ込められることで自由を奪われる感覚、普段と異なる環境に連れて行かれる不安、そして病院での嫌な体験との関連付けなどが複合的に作用しています。

さらに、キャリーに入れる際の人間の行動も猫のストレスを増大させる要因となります。急いでいる時に無理やり押し込んだり、猫が嫌がっているのに力ずくで入れようとしたりすることで、キャリーに対する恐怖心がさらに強くなってしまいます。

キャリーを嫌がらなくなるためには、日頃からキャリーに対する印象を改善することが重要です。まず、キャリーを普段から部屋に置いておき、扉を開けた状態にしておきます。中にお気に入りの毛布やおやつを入れて、猫が自発的に入りたくなる環境を作ります。猫がキャリーの中でリラックスできるようになったら、短時間扉を閉める練習を行います。

キャリーに入れる際のコツは、猫がリラックスしている時を選び、ゆっくりと優しく誘導することです。おやつやおもちゃを使って猫の注意を引きながら、自然にキャリーに入るよう促します。入った後はすぐに褒めて、良い体験として記憶に残るようにします。また、キャリーを移動させる際は、急激な動きを避け、猫が不安にならないよう安定した動作を心がけます。キャリーの選び方も重要で、猫のサイズに適した大きさで、上からも横からも入れられるタイプ、中が見えるタイプを選ぶと、猫のストレスを軽減できます。

10. 爪切りや歯磨きの強制

猫の健康管理に欠かせない爪切りや歯磨きですが、多くの猫がこれらのケアを嫌がります。特に、無理やり押さえつけて行うケアは、猫にとって大きなトラウマとなり、次回以降さらに抵抗が強くなる悪循環を生みます。

猫が爪切りを嫌がる理由は、足先の敏感さと拘束への恐怖です。猫の足先には多くの神経が集中しており、触られることに敏感です。また、野生では足先は生存に直結する重要な部位であるため、本能的に触られることを警戒します。歯磨きについても、口の中は非常にデリケートな部位で、異物を入れられることに強い抵抗を感じます。

強制的なケアが猫に与える影響は深刻です。一度嫌な体験をすると、次回からケアの道具を見ただけで逃げ出したり、攻撃的になったりします。これにより、必要なケアができなくなり、猫の健康に悪影響を与える可能性があります。

成功するケアのコツは、段階的な慣らしと正しいタイミングです。爪切りの場合、まず日頃から猫の足先を優しく触る練習から始めます。猫がリラックスしている時に、一本ずつ爪を出してみる練習を行い、実際の爪切りは一度に数本ずつに留めます。

歯磨きの場合は、最初は指に少量の猫用歯磨きペーストをつけて、猫に舐めさせることから始めます。味に慣れたら、指で歯茎を軽く触る練習を行い、徐々に歯ブラシに移行します。どちらのケアも、猫が嫌がったらすぐに中止し、無理強いは避けます。ケアの後は必ずおやつを与えて、良い体験として記憶に残るよう工夫します。また、二人でケアを行う場合は、一人が猫を優しく保定し、もう一人がケアを行うことで、より安全で効率的に行えます。どうしても自宅でのケアが困難な場合は、定期的に動物病院やトリミングサロンでプロのケアを受けることも選択肢の一つです。

まとめ

猫が嫌がる10の行動について詳しく見てきましたが、共通して言えるのは、猫の本能や習性を理解し、尊重することの重要性です。猫は人間とは全く異なる感覚や価値観を持つ動物であり、人間の常識や好みを押し付けることは適切ではありません。

大切なのは、猫の気持ちを汲み取り、ストレスの少ない環境を提供することです。急激な変化を避け、猫のペースに合わせ、無理強いをしないことが、良好な関係を築く基本となります。また、日頃から猫の行動や表情を観察し、ストレスサインを早期に発見することも重要です。

猫との生活において多少の我慢や配慮は必要ですが、それ以上に猫から得られる癒しや喜びは大きなものです。猫の習性を理解し、適切な接し方を心がけることで、お互いにとって快適で幸せな共生生活を送ることができるでしょう。愛猫との関係に悩んでいる方は、まずは猫の気持ちに寄り添うことから始めてみてください。

コメント