愛猫が何かを伝えようとして鳴いているとき、その声の意味を正確に理解できていますか?猫は実に豊かな音声コミュニケーション能力を持っており、鳴き声一つ一つに明確な意味が込められています。単なる「ニャー」だと思っていた声にも、実は細かなニュアンスの違いがあり、愛猫の気持ちや要求を的確に表現しているのです。

動物行動学の研究によると、猫は人間との生活の中で、野生時代よりもはるかに多様な鳴き声を使い分けるようになったことが分かっています。これは人間とのコミュニケーションを円滑にするために進化した、猫なりの「言語」と言えるでしょう。この記事では、猫の代表的な10種類の鳴き声について、その音響学的特徴から心理学的背景まで、詳しく解説していきます。愛猫との絆を深めるために、ぜひこの音声コミュニケーション術をマスターしてください。

1. ニャー(基本の挨拶・要求)

猫の鳴き声の中で最も馴染み深い「ニャー」は、実は人間に対してのみ使われる特別な音声です。野生の猫同士では、成猫になるとほとんど鳴き声でのコミュニケーションを行わないため、この「ニャー」は完全に人間向けに発達した音声と言えるでしょう。

音響学的に分析すると、「ニャー」の周波数は100Hz~2000Hzの範囲にあり、人間の聴覚が最も敏感に反応する領域に含まれています。これは偶然ではなく、猫が長い共生の歴史の中で、人間に最も届きやすい音域を獲得した結果なのです。

基本的な「ニャー」は挨拶の意味を持ちますが、その長さや音程によって微妙なニュアンスが変わります。短く高めの「ニャッ」は軽い挨拶や返事を表し、やや長めの「ニャーオ」は何かしらの要求を含んでいることが多いです。飼い主の名前を呼ぶような、繰り返しの「ニャーニャー」は、注意を引きたいときの典型的な鳴き方です。

興味深いことに、猫は飼い主一人一人に合わせて「ニャー」の音程や長さを調整することが観察されています。これは人間の赤ちゃんが養育者に合わせて泣き方を変えるのと似た現象で、猫の高い学習能力と適応性を示しています。愛猫があなただけに向ける特別な「ニャー」があるなら、それは深い信頼関係の証拠です。

日常的に最も耳にするこの鳴き声を理解することで、愛猫とのコミュニケーションの基礎を築くことができます。時間帯や状況と合わせて観察すれば、食事の要求、遊びの誘い、単純な甘えなど、より具体的な意味を読み取れるようになるでしょう。

2. ゴロゴロ(満足・リラックス)

猫特有の音である「ゴロゴロ」は、実は鳴き声ではなく、特殊な身体的メカニズムによって作られる音です。喉頭筋と横隔膜の協調した振動により、吸気と呼気の両方で連続的に発生するこの音は、猫科動物の中でも限られた種にしか見られない特徴です。

ゴロゴロ音の周波数は通常20Hz~50Hzの低周波で、人間にとって非常に心地よく感じられる音域です。実際に、この周波数帯の振動には人間のストレス軽減や血圧降下の効果があることが科学的に証明されており、猫との触れ合いが人間の健康に良い影響を与える理由の一つとされています。

基本的にゴロゴロ音は満足感やリラックス状態を表しますが、必ずしもポジティブな感情だけを意味するわけではありません。病気やストレス、不安を感じているときにも、自分を落ち着かせるためにゴロゴロ音を出すことがあります。これは人間が緊張したときに深呼吸をするのと似た、自己鎮静行動の一種です。

健康的なゴロゴロ音は、撫でられているとき、日向ぼっこをしているとき、飼い主の膝の上でくつろいでいるときなどに聞かれます。音の大きさや持続時間も、そのときの満足度を表す指標になります。特に大きく長時間続くゴロゴロ音は、猫が深いリラックス状態にあることを示しています。

注目すべきは、母猫が子猫を世話するときのゴロゴロ音です。これは子猫に安心感を与えるだけでなく、子猫の骨の成長を促進する効果もあると考えられています。また、ゴロゴロ音には自己治癒効果もあるとされ、骨折の治癒を早める可能性も研究されています。

愛猫のゴロゴロ音を注意深く聞き分けることで、その健康状態や心理状態をより深く理解することができます。普段と異なる音質や頻度のゴロゴロ音は、何らかの変化のサインかもしれません。

3. チッチッチ(狩猟本能の覚醒)

「チッチッチ」という独特な音は、猫が獲物を発見したときに発する特徴的な鳴き声です。この音は「チャッタリング」とも呼ばれ、主に鳥や小動物を見つけたときに観察されます。室内飼いの猫でも、窓越しに鳥を見かけたときにこの音を出すことがよくあります。

音響学的には、舌打ちに似た子音的な音が連続して発生し、周波数は比較的高く、断続的なパターンを示します。この音は口を小さく開けた状態で舌と歯を使って作られ、通常の鳴き声とは全く異なるメカニズムで発生します。

この鳴き声の生物学的意味については、いくつかの仮説があります。最も有力なのは、獲物に対する攻撃的な興奮状態を表すという説です。捕食行動の準備段階として、顎の筋肉を動かすことで実際の咬みつき動作をシミュレーションしているのではないかと考えられています。

また、フラストレーション説も有力です。獲物を発見したものの手が届かない状況で、その欲求不満が音として表出するという考え方です。これは人間が「悔しい」ときに歯ぎしりをするのと似た心理的メカニズムかもしれません。

興味深いことに、この音は通常、猫が単独でいるときに出されることが多く、他の猫や人間に向けたコミュニケーションというよりは、内的な興奮状態の外的表現と考えられています。しかし、飼い主がこの音を聞いたら、猫が何かに強い関心を示していることの確実なサインです。

室内飼いの猫がこの音を出している場合、窓の外の鳥や、テレビの動物番組、猫用の動画などに反応していることが多いです。これは猫の狩猟本能が健在であることを示す健康的な反応ですが、同時にストレス発散の機会を提供することも大切です。

4. アオーン(発情期・縄張り主張)

「アオーン」という長く伸びる鳴き声は、猫の本能的な行動と密接に関連した音声です。この鳴き声は主に発情期の猫や、縄張りを主張する際に発せられ、野生時代から続く原始的なコミュニケーション手段の一つです。

音響学的特徴として、この鳴き声は通常3~10秒程度持続し、周波数は低音域から高音域まで幅広くカバーします。最初は低い音から始まり、徐々に音程が上がって最高点に達した後、再び下降するという特徴的なパターンを示します。この音の遠達性は非常に高く、数百メートル先まで届くことがあります。

発情期における「アオーン」は、異性の猫に自分の存在を知らせる役割を果たします。メス猫の場合は交尾可能であることを示し、オス猫の場合は自分の強さや縄張りを主張する意味があります。未去勢・未避妊の猫では、この鳴き声が頻繁に聞かれることがあります。

縄張り主張としての「アオーン」は、他の猫に対する警告の意味を持ちます。特に多頭飼いの環境や、外からの猫の侵入を感じたときに聞かれることが多いです。この場合の鳴き声には威嚇的なニュアンスが含まれ、体の姿勢も警戒モードになることが観察されます。

興味深いことに、去勢・避妊手術を受けた猫でも、環境の変化やストレス、病気などが原因でこの鳴き声を出すことがあります。特に夜間に頻繁に「アオーン」と鳴く場合は、認知症の初期症状や何らかの健康問題のサインである可能性もあります。

この鳴き声を聞いたときは、猫の年齢、健康状態、周囲の環境を総合的に考慮して、適切な対応を取ることが重要です。単なる発情行動であれば適切な時期での手術を、健康上の問題が疑われる場合は獣医師への相談を検討しましょう。

5. トリル(親愛の表現)

「トリル」は猫の鳴き声の中でも特に愛らしい音の一つで、「プルルル」や「ムルルル」のような巻き舌音が特徴的です。この音は親愛の情を表す代表的な鳴き声であり、猫が信頼する相手に対してのみ発せられる特別な音声コミュニケーションです。

音響学的には、トリルは舌の振動によって作られる音で、通常0.5~2秒程度の短い持続時間を持ちます。周波数は中音域が中心で、人間の耳には非常に心地よく響きます。この音の特徴は、音程の微細な変動にあり、機械的ではない有機的な美しさを持っています。

トリルの起源は、母猫が子猫に対して発する愛情表現にあります。授乳時や毛づくろいの際に母猫が出すこの音は、子猫に安心感と愛情を伝える重要な役割を果たします。成猫になってからも、この音は最も親密な関係性を表現する手段として使い続けられます。

飼い猫がトリルを出すタイミングは様々ですが、多くの場合、飼い主への挨拶、甘えたいとき、何かを要求するときに聞かれます。特に飼い主が帰宅したときや、名前を呼ばれたときのトリルは、喜びと親愛の気持ちが込められた特別な音声です。

また、トリルは猫同士の親密なコミュニケーションでも使われます。仲の良い猫同士が挨拶を交わすとき、一緒に眠る前のリラックスタイム、グルーミングの際などに観察されることがあります。これは猫の社会性と感情の豊かさを示す興味深い行動です。

愛猫からトリルで挨拶されたときは、優しく声をかけて返してあげましょう。この音は猫からの愛情表現そのものなので、適切に応答することで、より深い信頼関係を築くことができます。人間の「こんにちは」に対する猫版の愛情あふれる挨拶と考えて良いでしょう。

6. 短い鳴き声(軽い要求・挨拶)

「ニャッ」や「ミャッ」のような短い鳴き声は、猫の日常的なコミュニケーションで最も頻繁に使われる音声の一つです。この簡潔な音には、猫の効率的で洗練されたコミュニケーション能力が表れています。

音響学的には、これらの短い鳴き声は通常0.1~0.5秒程度の持続時間を持ち、明瞭で鋭い音質が特徴です。周波数は中高音域に集中しており、人間の注意を引くのに最適な音域となっています。この簡潔さは、エネルギー効率の良いコミュニケーション手段として進化した結果と考えられます。

短い鳴き声の意味は文脈によって大きく異なります。朝の挨拶として発せられる場合は「おはよう」の意味であり、食事時間近くに聞かれれば「お腹が空いた」という軽い要求の表現です。また、飼い主が名前を呼んだときの「ニャッ」は、明確な返事や承認の意味を持ちます。

興味深いのは、この短い鳴き声のバリエーションの豊富さです。「ニャッ」「ミャッ」「ミュッ」「プッ」など、猫によって個性的な音が使われ、それぞれが微妙に異なる意味やニュアンスを持っています。熟練した飼い主は、これらの微細な違いを聞き分けることができるようになります。

また、短い鳴き声は猫の性格や気分を表すバロメーターでもあります。活発で社交的な猫は短い鳴き声を頻繁に使い、内向的な猫は控えめに使う傾向があります。普段無口な猫が短い鳴き声を発するときは、何か特別な理由があることが多いです。

この種の鳴き声に対しては、猫の名前を呼んで応答したり、軽く声をかけたりすることで、良好なコミュニケーションを維持できます。短く簡潔な音声だからこそ、その背後にある猫の気持ちを汲み取ることが、関係性の質を高める鍵となります。

7. 長い鳴き声(強い要求・不満)

「ニャーーーオ」や「ミャーーーウ」のような長い鳴き声は、猫が強い意志や緊急性のある要求を表現するときに使用される音声です。短い鳴き声と比較して、その持続時間と音量の大きさから、猫の感情の強さが明確に伝わってきます。

音響学的特徴として、長い鳴き声は通常2~8秒程度持続し、音程の変化が複雑です。多くの場合、低い音から始まって中間で最も高い音程に達し、最後に再び低くなるというパターンを示します。この音程の変化は人間の感情的な話し方と類似しており、聞く者に強い印象を与える効果があります。

長い鳴き声が聞かれる典型的な状況は、食事の強い要求、外出への願望、トイレの掃除要求、遊びの催促などです。また、何かに不満を感じているときや、ストレスを感じているときにも同様の鳴き声を発することがあります。痛みや体調不良を訴える場合にも、この種の鳴き声が観察されることがあります。

特に注意すべきは、普段は静かな猫が突然長い鳴き声を頻発するようになった場合です。これは環境の変化、健康上の問題、精神的なストレスなどのサインである可能性があります。高齢猫の場合は、認知機能の低下や感覚器官の衰えが原因で、不安から長い鳴き声を出すこともあります。

長い鳴き声への対応は、その原因を正確に把握することから始まります。明確な要求がある場合は適切に応えることで鳴き声は収まりますが、単なる我儘への過度な反応は避けるべきです。一方で、健康上の問題が疑われる場合は、速やかに獣医師に相談することが重要です。

この種の鳴き声は猫の強い感情表現であるため、無視せずに真摯に向き合うことが大切です。適切な対応により、猫の不安やストレスを軽減し、より安定した関係性を築くことができるでしょう。

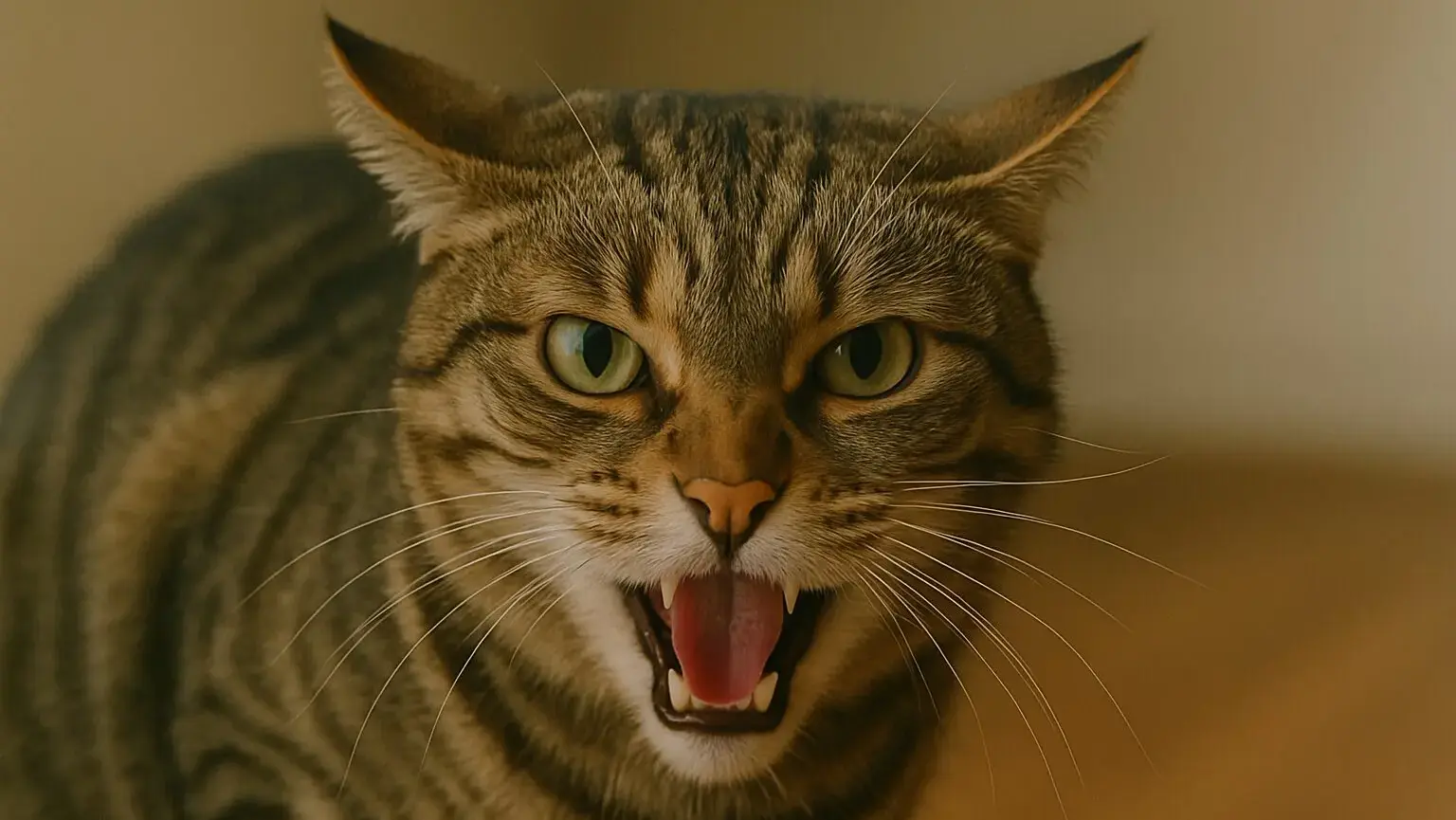

8. 威嚇音(警戒・恐怖)

「シャー」「フー」「ガルル」といった威嚇音は、猫が警戒や恐怖を感じたときに発する防御的な音声です。これらの音は通常の鳴き声とは全く異なるメカニズムで作られ、猫の原始的な生存本能を直接的に表現しています。

音響学的には、威嚇音は高周波のノイズ成分を多く含み、不快で威圧的な音質を持ちます。「シャー」音は気流の摩擦音が中心で、蛇の威嚇音に似ています。「ガルル」のような低い唸り声は、胸部の共鳴を利用した低周波音で、相手に対する強い警告の意味があります。

威嚇音の生物学的機能は、相手を威嚇して距離を取らせることです。実際の攻撃に移る前の警告段階として機能し、不要な戦闘を避ける役割があります。これは猫が本質的に争いを好まない動物であることを示しており、威嚇音は「これ以上近づくな」という明確なメッセージなのです。

威嚇音が聞かれる状況は様々です。見知らぬ人や動物との遭遇、病院での診察、新しい環境への移動、他の猫との縄張り争いなどが典型的な例です。また、痛みを感じているときや、追い詰められたと感じたときにも威嚇音を出すことがあります。

重要なのは、威嚇音を出している猫に無理に近づかないことです。この音は猫からの明確な「距離を置いて」というメッセージなので、まずは猫が落ち着くまで待つことが必要です。無理に触ろうとすると、実際に引っかかれたり噛まれたりする危険性があります。

威嚇音への対処法は、まず威嚇の原因を取り除くことです。ストレス源となっている要因を特定し、可能であれば除去または軽減します。猫が安心できる環境を提供し、時間をかけて信頼関係を再構築することが重要です。頻繁に威嚇音を出す場合は、健康上の問題も考慮に入れて獣医師に相談しましょう。

9. グルグル(喉鳴らし・安心)

「グルグル」という音は、ゴロゴロ音と似ていますが、より軽やかで短い持続時間を持つ特徴的な喉鳴らし音です。この音は猫が軽度の満足感や安心感を表現するときに発せられ、日常的な幸福感のバロメーターとして重要な役割を果たしています。

音響学的には、グルグル音はゴロゴロ音よりも高い周波数成分を含み、より断続的なパターンを示します。持続時間は通常1~3秒程度で、呼吸のリズムと連動して発生することが多いです。この音は喉頭周辺の筋肉の軽い振動によって作られ、リラックス状態での自然な音声表現です。

グルグル音が聞かれる典型的な場面は、軽い撫でられているとき、日光浴をしているとき、お気に入りの場所でくつろいでいるときなどです。ゴロゴロ音ほど深いリラックス状態ではないものの、猫が心地よさを感じている確実なサインです。

興味深いことに、グルグル音は猫の個体差が大きく、音質や出現頻度には個性があります。よくグルグル音を出す猫は一般的に社交的で満足度の高い性格傾向があり、あまり出さない猫は内向的またはより慎重な性格である場合が多いです。

また、グルグル音は猫の健康状態の指標としても有用です。普段よくグルグル音を出す猫が急に音を出さなくなった場合、何らかのストレスや体調不良の可能性があります。逆に、普段は静かな猫が頻繁にグルグル音を出すようになった場合も、環境や健康状態の変化を示唆している可能性があります。

この心地よい音を聞いたときは、猫が現在の状況に満足していることの証拠です。そのまま猫のペースを尊重し、リラックスできる環境を維持してあげることで、猫の幸福度をさらに高めることができるでしょう。グルグル音は猫からの小さな「ありがとう」のメッセージかもしれません。

10. サイレント鳴き(無音の愛情表現)

「サイレント鳴き」は、猫が口を開けて鳴くような動作をするにも関わらず、音が聞こえない、または非常に小さな音しか出ない現象です。この行動は猫の最も純粋で特別な愛情表現の一つとされ、深い信頼関係にある相手に対してのみ見せる貴重な行動です。

科学的には、サイレント鳴きは通常の鳴き声よりもはるかに高い周波数(20kHz以上)で発声されているという説があります。人間の可聴域を超えた超音波域の音を発している可能性があり、私たちには聞こえないだけで、実際には何らかの音声を発している可能性があります。また、単純に声帯への負担を避けるための優しい発声方法という解釈もあります。

サイレント鳴きが観察される状況は、非常に親密なコミュニケーションの場面に限られます。飼い主との深いアイコンタクトの際、朝の穏やかな挨拶、甘えたいときの繊細な要求表現などです。この行動は猫が最高レベルの信頼と愛情を感じているときにのみ見られる特別な表現方法です。

動物行動学者によると、サイレント鳴きは猫の社会的知性の高さを示す行動の一つです。相手の状況や気分を読み取って、適切な音量での鳴き声を選択している可能性があります。例えば、飼い主が静かにしている必要がある状況や、早朝・深夜などの時間帯を理解して、意図的に音を出さない配慮をしているのかもしれません。

サイレント鳴きを向けられたときは、それが猫からの最高級の愛情表現である可能性が高いです。このような瞬間には、優しく声をかけたり、そっと撫でたりして、猫の愛情に応答することが大切です。強い反応よりも、穏やかで繊細な応答が、この特別なコミュニケーションには適しています。

もし愛猫がサイレント鳴きを見せてくれるなら、それはあなたとの関係が特別なレベルに達している証拠です。この無音の愛情表現は、言葉以上に深い絆を物語る、猫からの最も美しいメッセージの一つと言えるでしょう。

まとめ

猫の鳴き声は、単なる音ではなく、豊かな感情と明確な意図を持った高度なコミュニケーション手段です。基本的な「ニャー」から特別な「サイレント鳴き」まで、それぞれが猫の内面世界を表現する重要な言語として機能しています。

これらの鳴き声を理解することで、愛猫の気持ちをより深く理解し、適切なケアや対応ができるようになります。音の長さ、高さ、強さ、そして状況を総合的に観察することで、猫が何を伝えようとしているのかを正確に読み取ることが可能になるでしょう。愛猫との音声コミュニケーションをマスターして、より豊かで幸せな共生関係を築いてください。

コメント