はじめに:命を救う行動へ:猫の殺処分ゼロを目指す取り組みとあなたにもできること

一時は年間数十万匹もの猫が殺処分されていた日本でも、近年その数は大幅に減少しています。しかし、未だに多くの猫たちが新しい飼い主に巡り会うことなく命を落としているのが現実です。本記事では、現在の殺処分の状況から、その原因、日本や海外の成功事例、そして個人レベルで参加できる殺処分ゼロ活動まで、猫の命を救うための包括的な情報をご紹介します。

「ツンデレ猫エルフの日常」では、殺処分ゼロという理想を現実にするため、様々な活動に取り組んでいます。あなたにもできることがあります。この記事を通じて、命の尊さと共に生きる社会について考え、行動するきっかけとなれば幸いです。

目次

日本における猫の殺処分の現状

最新統計からみる殺処分数の推移

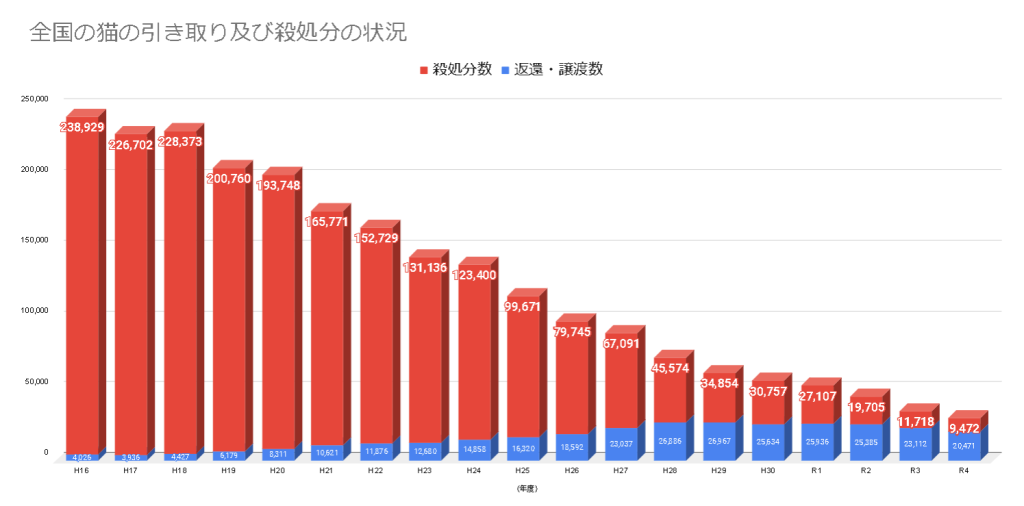

日本の猫の殺処分数は、過去数十年で大幅に減少しています。環境省の統計によれば、かつては年間20万匹以上が殺処分されていましたが、近年は劇的に改善されています。

- 2019年度: 約31,000匹

- 2023年度: 約9,400匹

この4年間で約70%もの減少を記録したことは、行政、民間団体、そして市民の努力の成果といえます。しかし、依然として年間約9,400匹もの猫が命を落としている現実があります。

地域別の状況

猫の殺処分数は地域によって大きく異なります。自治体の方針や取り組み、地域住民の意識などが影響しています。

- 殺処分ゼロ達成の自治体:神奈川県、奈良市、札幌市、熊本市、横浜市などでは、官民連携の取り組みにより殺処分ゼロを達成しています。特に奈良市は5年連続で殺処分ゼロを達成するという素晴らしい成果を上げています。

- 課題を抱える地域:一方で、特に地方部では依然として高い殺処分数を記録している自治体も存在します。たとえば、かつては長崎市が猫の殺処分数全国ワースト1位でしたが、現在は「殺処分ゼロ」を達成する見通しとなりました。このように、取り組み次第で状況は改善できることが示されています。

殺処分が行われる主な原因

飼育放棄と多頭飼育崩壊

猫の殺処分に至る主な原因の一つが、飼育放棄です。引っ越しや家庭状況の変化、飼育費用の負担増加などを理由に、猫を手放す人がいます。また、「多頭飼育崩壊」も深刻な問題となっています。

多頭飼育崩壊とは、猫の繁殖制限を怠り、飼育数が急増して経済的にも破綻し、適正な飼育ができなくなった状況を指します。どうぶつ基金によると、多頭飼育崩壊に陥った飼い主の多くは現実を直視せず、そのために猫たちは不衛生で劣悪な環境に置かれることになります。

「多頭飼育崩壊に陥った飼い主の多くは、悲惨な現実を見ようとしません。飢えや苦痛に耐えるだけの毎日はペットの心身に悪影響を与えるほか、悪臭などによって子供が学校でいじめにあう、周辺住民の生活環境が損なわれるなど、近年大きな社会問題となっています。」 – どうぶつ基金

野良猫の繁殖問題

野良猫の不妊去勢手術が進んでいないことも大きな問題です。猫は生後4〜6ヶ月程度で繁殖能力を持ち、年に2〜3回、1回につき4〜5匹の子猫を産むことができます。単純計算でも1ペアの猫から年間10匹以上の子猫が生まれる可能性があります。

この爆発的な繁殖力により、野良猫は急速に数を増やしてしまいます。生まれた子猫の多くは、病気や栄養不足、事故などで命を落とし、また一部は自治体に保護されても譲渡先が見つからず、殺処分の対象となる現実があります。

収容施設の限界

自治体の動物収容施設には収容能力に限界があります。スペースや予算の制約から、増え続ける保護猫すべてを収容し続けることは困難です。また、多くの施設では治療体制や専門スタッフが十分に確保できていないことも課題です。

2022年度には全国の自治体が30,401匹の猫を引き取り、そのうち9,472匹が殺処分されました。行政の保護施設だけでは対応しきれないのが現状です。

殺処分ゼロを実現した成功事例

日本国内の成功自治体の取り組み

奈良市の事例

奈良市は5年連続で殺処分ゼロを達成しています。その成功要因として、以下の取り組みが挙げられます:

- 市民参加型の「犬猫殺処分ZEROプロジェクト」: ふるさと納税の使い道として「犬猫殺処分ZEROプロジェクト」を設定し、市民からの支援を集めています。令和5年度には1,609件、2,611万円もの寄付が集まり、過去最多を記録しました。

- 官民連携の強化: 行政だけでなく、市民団体やボランティアと協力し、譲渡会の開催や里親探しの支援を積極的に行っています。

- 不妊去勢手術の推進: 野良猫の繁殖を防ぐため、積極的な不妊去勢手術の実施と助成を行っています。

神奈川県の事例

神奈川県では、2022年度に「神奈川県動物愛護センター」において犬と猫の殺処分を完全にゼロにすることを達成しました。

- 収容期間の延長: 譲渡先を見つけるための収容期間を大幅に延長し、猫たちに新しい家族と出会うチャンスを増やしました。

- 譲渡促進プログラム: 譲渡前に健康管理や社会化トレーニングを行い、譲渡後のミスマッチを防止する取り組みを実施しています。

- 地域猫活動の推進: 行政と地域住民が協力して地域猫活動を推進し、野良猫の繁殖を防止しながら共生の道を探っています。

海外の殺処分ゼロ国の事例

ドイツの例

ドイツは犬猫の殺処分ゼロを実現している代表的な国です。その成功の背景には、次のような要因があります:

- 強力な法的枠組み: 動物保護法により、健康な動物の殺処分は禁止されています。これにより施設は殺処分ではなく譲渡に注力せざるを得ない環境が整っています。

- ペット税の導入: 犬の飼育には年間のペット税(50〜150ユーロ程度)が課され、この税収が保護施設の運営資金の一部となっています。

- ティアハイム(動物の家)システム: 全国に約700カ所のティアハイムという民間の保護施設があり、これらは主に寄付や会費、行政からの補助で運営されています。保護された動物の90%以上が新しい家庭に引き取られる高い成功率を誇ります。

- ブリーダー規制: ペットショップでの販売禁止や、ブリーダーの厳格な規制により、安易な繁殖と販売を防止しています。

イギリスの取り組み

イギリスでも殺処分削減に向けた様々な取り組みが行われています:

- マイクロチップの義務化: すべての犬と猫にマイクロチップの装着が義務付けられており、迷子になった動物の飼い主特定を容易にしています。

- 販売規制: ペットショップでの犬や猫の販売は禁止されており、子犬の売買はブリーダーの元で対面式で行わなければならないという規制があります。

- 教育プログラム: 学校などでの動物福祉教育が充実しており、若いうちから責任ある飼育の意識を育んでいます。

個人ができる貢献と参加方法

保護猫の譲渡・里親になる

殺処分を減らすための最も直接的な方法の一つが、保護猫の里親になることです。新しく猫を家族に迎える際は、ブリーダーやペットショップではなく、保護団体や動物愛護センターからの譲渡を検討しましょう。

- 保護団体の譲渡会に参加: 各地で開催される譲渡会に参加すれば、実際に猫と触れ合い、相性を確認することができます。

- SNSやウェブサイトで情報収集: 多くの保護団体がSNSやウェブサイトで譲渡可能な猫の情報を発信しています。Peace ニャンコのような譲渡支援サイトも参考になります。

- 地元の動物愛護センターへの問い合わせ: 自治体の動物愛護センターでも譲渡活動を行っている場合があります。

不妊去勢手術の重要性と支援

野良猫の殺処分を根本的に減らすためには、不妊去勢手術の実施が不可欠です。個人でも以下のような方法で貢献できます:

- 地域猫活動への参加: 地域の野良猫に対して「TNR(Trap-Neuter-Return:捕獲・不妊去勢手術・元の場所へ戻す)」活動を行っている団体に参加しましょう。

- 不妊去勢手術の助成制度の活用: 公益財団法人日本動物愛護協会などの団体が実施している助成金制度を利用することで、費用負担を軽減できます。

「全国を対象に飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の一部を助成しています。メス猫は10,000円、オス猫は5,000円の助成金が交付されます。」 – 公益財団法人日本動物愛護協会

- 自治体の助成制度の確認: お住まいの自治体でも不妊去勢手術の助成制度を実施している可能性があります。市区町村の担当窓口に問い合わせてみましょう。

寄付やボランティア活動

資金面や労力面での支援も重要です:

- 保護団体への寄付: 多くの保護団体は寄付で活動を支えています。定期的な寄付や物資の提供が大きな助けとなります。

- ボランティア活動への参加: 保護施設の清掃や猫のお世話、譲渡会の運営補助など、様々な形でのボランティア参加が可能です。

- 預かりボランティア(フォスター): 自宅で一時的に保護猫を預かり、里親が見つかるまでケアする活動です。収容施設の負担軽減に大きく貢献します。

啓発活動への協力

意識改革も殺処分ゼロへの重要なステップです:

- SNSでの情報発信: 保護猫の情報や殺処分の現状、TNR活動の意義などをSNSで発信して、多くの人に知ってもらいましょう。

- 正しい知識の普及: 「ペットは家族」という考え方や、終生飼育の責任について周囲に伝えましょう。

- 地域での勉強会参加: 地域で開催される動物愛護に関するセミナーや勉強会に参加し、知識を深めることも大切です。

ツンデレ猫エルフの日常の取り組み

当団体の理念と活動内容

「ツンデレ猫エルフの日常」は、猫の殺処分ゼロを目指して以下のような活動を行っています:

- 保護猫の譲渡支援: 保護した猫たちの健康管理と適切な里親探しを行っています。単なる譲渡だけでなく、譲渡後のフォローアップも重視しています。

- TNR活動の推進: 地域の野良猫に対して積極的にTNR活動を実施し、新たな不幸な命が生まれることを防いでいます。

- 多頭飼育崩壊の予防と救済: 多頭飼育崩壊の予兆がある家庭に対して早期介入し、状況の悪化を防ぐ取り組みを行っています。

- 啓発活動: 動物愛護や適正飼育について、セミナーの開催やSNSでの情報発信を通じて啓発活動を行っています。

成果と今後の目標

当団体の活動によって、これまでに多くの猫たちの命を救うことができました:

- 譲渡実績: 年間5~10匹の保護猫に新しい家族との出会いをサポートしています。

- TNR実績: 地域のTNR活動を通じて、年間20匹前後の猫の不妊去勢手術を実施しています。

- 多頭飼育救済: これまでに3件の多頭飼育崩壊ケースに介入し、状況改善に貢献してきました。

今後の目標として、以下の取り組みを強化していきます:

- 地域連携の拡大: より多くの地域で行政や他団体との連携を強化し、効果的な殺処分ゼロへの取り組みを展開します。

- 啓発活動の強化: 特に若い世代への教育活動を強化し、将来的な殺処分ゼロ社会の礎を築きます。

- 継続的な支援体制の構築: 寄付やボランティアなど、活動を継続的に支える仕組みを強化します。

参加・支援方法

「ツンデレ猫エルフの日常」の活動に参加・支援する方法はいくつかあります:

- 寄付による支援: 一回限りの寄付や継続的な寄付を通じて、当団体の活動を資金面でサポートいただけます。

- ボランティア参加: 保護猫のケア、譲渡会の運営、TNR活動など、様々な形でのボランティア参加が可能です。

- 里親になる: 当団体が保護している猫の里親になることで、直接命を救う貢献ができます。

- 物資の提供: キャットフードや猫砂、タオルなど、保護活動に必要な物資の提供も大歓迎です。

- 情報の拡散: 当団体のSNSをフォローし、活動を広く知らせていただくことも大きな支援となります。

ご興味のある方は、ぜひ公式ウェブサイト(https://elf-everyday.com/activities/)からお問い合わせください。

殺処分ゼロ社会に向けた提言

法整備と制度改革の必要性

日本が殺処分ゼロ社会を実現するためには、法制度の改革が不可欠です:

- 動物愛護管理法のさらなる強化: 不適切な飼育や安易な飼育放棄に対するペナルティの強化、適正飼育の徹底など、法的枠組みの整備が必要です。

- ブリーダー・ペットショップ規制: ドイツやイギリスのように、ブリーダーやペットショップに対する規制を強化し、動物の商業的な繁殖と販売を厳格に管理するべきです。

- マイクロチップ装着の義務化: 犬猫へのマイクロチップ装着を義務化することで、飼い主の責任を明確にし、迷子になった場合の返還率向上を図るべきです。

教育・啓発の重要性

意識改革も殺処分ゼロへの重要なステップです:

- 学校教育への導入: 初等教育から動物愛護や適正飼育についての教育を導入し、幼い頃から命の大切さを学ぶ機会を作るべきです。

- メディアを通じた啓発: テレビや新聞、SNSなど多様なメディアを活用して、動物愛護の重要性や現状の課題について広く啓発する必要があります。

- 飼育前教育の推進: ペットを飼う前に、その責任や適切な飼育方法について学ぶ機会を提供する仕組みを整えるべきです。

多セクター連携の可能性

猫の殺処分問題は、行政だけで解決できるものではありません。様々なセクターの協力が必要です:

- 行政と民間団体の連携強化: 自治体と民間保護団体が協力し、保護から譲渡までの一貫したシステムを構築するべきです。

- 企業の社会貢献活動との連携: 企業がCSR活動として動物愛護に取り組むことで、資金面や広報面での支援が期待できます。

- 獣医師会との協力: 獣医師会と連携し、低コストでの不妊去勢手術や健康管理サービスの提供を推進するべきです。

- 住宅セクターとの連携: ペット可物件の増加や、高齢者施設でのペット共生など、人と動物が共に暮らせる住環境の整備も重要です。

まとめ

日本の猫の殺処分数は大幅に減少していますが、年間約9,400匹もの猫がまだ命を落としている現実があります。しかし、奈良市や神奈川県など殺処分ゼロを達成した自治体の事例や、ドイツなど殺処分ゼロを実現している国々の取り組みから、殺処分ゼロ社会は決して夢ではないことがわかります。

殺処分ゼロを実現するためには、行政の取り組みだけでなく、私たち一人ひとりの意識と行動が重要です。保護猫の譲渡や不妊去勢手術の支援、ボランティア活動や寄付など、様々な形で貢献することができます。

「ツンデレ猫エルフの日常」は、猫の殺処分ゼロという目標に向けて、今後も活動を続けていきます。皆様のご理解とご支援を心よりお願い申し上げます。

一匹でも多くの猫が幸せに暮らせる社会のために、今日から行動を始めましょう。

※本記事の統計データは2025年4月時点のものです。最新情報は環境省の公式サイトなどでご確認ください。

※団体の活動内容や支援方法についての詳細は、「ツンデレ猫エルフの日常」公式ウェブサイト(https://elf-everyday.com/)をご覧ください。